Паднюк Михаил

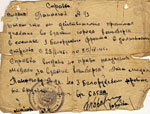

Наградная справка Панасюка А.И. (1945)

Шиш Иван

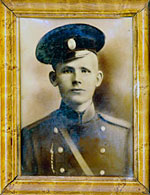

Шиш Фёдор Никитич

Сережина ель

Из 68 участников Великой Отечественой войны 60 — уроженцы д. Остромечево, сражавшиеся на трех Белорусских и 2-м Украинском фронтах. Большинство из них были земледельцами. Самому старшему исполнилось 40 лет, младшему 18, когда были призваны на фронт. 12 погибли, 7 пропали без вести, 43 вернулись ранеными или контужеными, 10 из них были инвалидами I и II групп.Где-то на другом конце деревни утреннюю тишину нарушил скрип колодезного журавля, послышались женские голоса. Давным-давно, до войны еще, здесь простиралось голое поле — то заснеженное зимой, то в буйной зелени — летом, а теперь из труб домов по утрам привычно вьются синеватые дымки.Предлагаем вашему вниманию один из рассказов, посвященный ветеранам войны, братьям Шишу Николаю Карповичу и Шишу Сергею Карповичу, опубликованный в книге Н.В. Панасюка, В.В. Татуна «Крона вечного дерева» (Минск, «Беларусь», 1987).

В это утро Николай Карпович Шиш вспоминал молодость, а выпала она на нелегкое время. Но есть теперь что рассказать, над чем поразмыслить. В сорок четвертом, как многие остромечевские хлопцы, ушел на фронт, честно воевал за родное Отечество, а вернулся домой — женился, в числе первых с женой вступили в колхоз.

О коллективном хозяйстве тогда, в нелегкое послевоенное время, ходили самые разные разговоры. Одни, например, написав заявление, честно работали с утра до вечерней зорьки, другие же, подозрительно косясь на колхозный трудодень, искали денежную работу в областном центре, а третьи, подав заявление, но не уверенные в своем окончательном решении, часто забирали его обратно: мол, подождем до первого колхозного урожая, а там видно будет, что и как.

У Николая никаких сомнений не было. Еще перед самой войной, в тридцать девятом, одним из первых вступил в комсомол. Энергичный, инициативный, он был заводилой многих славных дел. Мыслил серьезно, мог взбодрить даже самых пассивных и хмурых.

В панском имении, за деревней, разместили общественный скот. Закупили у зажиточных крестьян двенадцать дойных коров, поставили в деревянный сарай. Рядом, под ветвями вековых лип, доживали свой век каменные гумна, прогнившие крыши их провалились. Вот и все, считай, хозяйство, руководить которым на первых порах не решались даже смекалистые, хлебнувшие горя деревенские мужики. А вот Николай не отступил перед трудностями, согласился заведовать первой колхозной фермой.

Теперешние, пусть даже и снежные, зимы не идут ни в какое сравнение с прежними. У сельских околиц, на колхозных полях лежали целые скирды снега, засыпались одиноко стоявшие на лугах стога, забивались снегом глубокие колодцы. Идешь утром на ферму напрямик — белого света не видно вокруг, одна заснеженная, продрогшая от сильных морозов темень. Безлюдно...

Утро набирало силу, а Николай Карпович все сидел у колодца. Где-то рядом, в кронах уже давно пробудившихся деревьев, пересвистывались скворцы, по улице шумной гурьбой прошли школьники, протарахтел колесный трактор, обгоняя его, пронеслась белая «Волга»...

И вдруг перед глазами словно рассеялся густой туман, выплыла до боли знакомая, когда-то стоявшая через улицу, отцовская изба, разве что отдаленная временем в четыре десятка лет. А кажется, совсем недавно он, Николай Шиш, совсем молодой, в звании сержанта пришел на родной порог. Отсюда ушел на фронт и не вернулся старший брат Сергей. В этом доме умер отец, здесь ждали младшего сына мать и жена брата с тремя осиротевшими детьми.

Николай так растерялся, что ничего вначале не мог сказать. Мать, словно обессиленная, повисла на его плечах. Слезы то ли радости, то ли горя обожгли ее лицо.

— Дядя Коля, дядя Коля, а где наш папа?

Сначала его за руку дернула десятилетняя Катенька, девочка с живыми глазенками, вся в отца, затем, кажется, подбежала Валя-Валюша — на два годика моложе, и лишь Женька, стоявшая на неокрепших ножках, непонимающе смотрела на все происходящее.

— Вернулся, сынок, вернулся,— все никак не могла поверить мать.

Успокоившись, Пелагея Григорьевна поспешила накрывать на стол, а Николай, при сержантских погонах и знаках воинской доблести за отвагу и мужество, принялся раздавать племянницам сладкие гостинцы.

На какое-то мгновение Николай Карпович оторвался от воспоминаний, услышал звонкий пересвист скворца. Он пролетел над самой головой и спрятался в ель, которая стояла рядом с сараем. Обломанная верхушка ее ярко освещалась солнцем. Ель была уже почти насохшая, с торчащими во все стороны сучьями и этим вызывала сочувствие.

В тридцать втором году Сергей садил у пана лес, вот одну елочку и принес домой. Помнит Николай тот день, ничего не забыл, словно все это было вчера. Как и вчера, кажется, в сорок четвертом, при наступлении наших, верхушку снесло снарядом. Жаль, очень жаль, что умирает дерево.

Воевали с братом вместе. Под Варшавой вместе пошли в наступление. Хорошо помнит этот день: 14 января. Накануне он сказал: «Освободим Варшаву, а там уже и Берлин рядом, возьмем его и айда домой, в родные края». Но не суждено было сбыться мечте.

В разгар боя осколок снаряда попал прямо в станковый пулемет, из которого строчил по врагам Сергей. В тот же день узнал: брату оторвало руку, и он, истекая кровью у разбитого пулемета, потерял сознание. Встретил его в госпитале, который размещался в польском местечке Зеленки. Туда с легким ранением в ногу доставили и Николая. Сергей лежал в соседней палате. А на рассвете, когда за окнами еще стояла звенящая в ушах тишина, брат умер. И стало так пусто и одиноко, не с кем было поделиться, посоветоваться, вспомнить отчий дом и зеленую ель...

Да разве только одного его не стало? Трое фронтовиков не вернулись из Цюприков, пять — из Владычиц, шесть — из Малых Сухаревичей. У Николая дрогнуло сердце, когда в отчем доме за накрытым столом подсчитали похоронки, пришедшие в соседний Рудавец. Их оказалось шестнадцать. Столько же пришло и в Остромечево. И почти все погибли в Польше... «Что же это будет: некому пахать, некому сеять»,— горевали старушки.

«Выходит, осталась только ель,— вспоминая брата, часто думал Николай, но, поразмыслив, не соглашался.— Почему же только ель? Память о нем, защитнике Отечества, живет в сердцах родных и односельчан». Жена брата, Анна Борисовна, была женщиной работящей, двумя руками проголосовала за колхозную жизнь, долгое время работала в животноводстве. Колхоз, сельский Совет, близкая родня всегда приходили ей на помощь.

Вскоре Николай женился. Вера стала работать дояркой. Более трех десятков лет отдала она ферме. Завоевала всеобщее уважение и авторитет: есть у нее орден, медали за доблестный труд и Грамота Верховного Совета республики. Продолжал трудиться в животноводстве и Николай Карпович.

Через некоторое время Сережкиной елью заинтересовались поляки. Это произошло, когда в колхозе-комбинате «Память Ильича» была создана первая в Брестском районе первичная организация Общества советско-польской дружбы. Возглавил ее председатель — Алексей Степанович Скакун.

Как-то в сельском Доме культуры организовали тематический вечер: пришли сюда ветераны, освобождавшие города и села Польши, польские студенты, работавшие во время летнего трудового семестра на стройке. Всех взволновал разговор о боевом братстве, о дружбе народов-соседей. Вот тогда-то впервые и рассказал Николай Карпович польским журналистам о ели, посаженной братом. А весной, когда из Грузии приехал его давний приятель Вуколи Лаврентьевич Кодуа, партизанивший в белорусских лесах, на подворье, у старого дерева, начались киносъемки...

Вуколи приехал не один, а с сыновьями — Валерием и Вальдеком. Родом он из грузинского села Большой Абастуман, перед самой войной занимался в учительском институте. В бою под Херсоном был тяжело ранен, попал в плен. С группой советских патриотов бежал из концлагеря. Это было под городом Люблином, потом сражался в партизанском отряде имени Жукова Брестской области. В послевоенное время Вуколи Кодуа учительствует в родном селе. В соседних школах работают Валерий и Вальдек. Вот и решили все вместе посмотреть места, где гремели когда-то бои...

С первого дня своего пребывания Вуколи Кодуа с сыновьями были желанными гостями у хлеборобов знаменитого хозяйства.

— Наш колхоз-комбинат «Память Ильича» первый в республике имеет комплекс на десять тысяч голов крупного рогатого скота. Притом работает он на собственной кормовой базе,— начал рассказ Алексей Степанович.

— Интересно, а сколько у вас дойных коров? — спросил Вуколи Лаврентьевич.

— У нас девять ферм, 1800 голов дойного стада,— ответил председатель и тут же обратился к ветерану:

— А сколько, Николай Карпович, было в самом начале?

— Двенадцать коров, три доярки и я...

— За годы одиннадцатой пятилетки наш колхоз-комбинат, созданный на базе трех убыточных хозяйств, стал прибыльным. Здесь, в Остромечево, построен современный поселок, имеется свой комбикормовый завод, строительный комбинат, даже кумысный цех,— продолжал Алексей Степанович.— В стадии строительства — консервный завод, кислородный цех, несколько десятков жилых домов. Реставрируем старую церковь, в ней разместится музей. Там обязательно будут материалы, экспонаты, рассказывающие о советско-польской дружбе.

В тот же день он, белорус Николай Шиш, русский Виктор Сидоров, украинец Павел Дюбенко и грузин Вуколи Кодуа, другие ветераны Великой Отечественной вместе с кинооператором посетили Брестскую крепость-герой. К Вечному огню и мемориальной доске Акакию Шеварднадзе возложили цветы...

Когда собрались за чашкой крепко заваренного грузинского чая, Вуколи рассказал о своей семье. Учительская династия Кодуа из 15 человек — самая большая в Грузинской ССР. Это его отец еще в 1921 году обосновал школу в Большом Абастумане. Говорят, хороший был человек, сильный духом и мыслью скор. Любили и уважали его люди. Преподавал русский язык и литературу, а супруга Гугули — математику. Они познакомились в Кутаисской гимназии. А вернулись в Абастуман — поселились прямо в школе. И пошла большая семья: три брата — Иоли, Вуколи, Шалва, пять сестер — Тина, Элеонора, Лариса, Лаура и Лейла. Лаврентий был доволен — растут будущие педагоги. Пятьдесят два года проработала старшая дочь в школе. За то и орден носит, Трудового Красного Знамени. Тина родилась педагогом, Вуколи — тоже.

А Шалва погиб...

Веселый был парень. Грузинский язык и литературу преподавал. Да только ушел в сорок первом и не вернулся. 137 абастуманцев тоже не пришли домой. Многие из них, как и Сергей, погибли на польской земле. Посмотрел Николай Карпович на Вуколи и подумал, что в их судьбе много общего: оба с оружием в руках освобождали города и деревни Польши, оба потеряли на фронте родных братьев. Сам Кодуа прошел войну артиллеристом от первого ее дня до последнего, был партизаном в белорусских лесах, дошел до Берлина, награжден орденом Красной Звезды, одиннадцатью медалями, стал коммунистом. А после войны поставил новый дом, обзавелся семьей, преподавал историю. Часто выступал перед молодежью. Каждая такая встреча была для него еще одним напоминанием о нелегких фронтовых дорогах, о друзьях живых и погибших.

Николая Карповича тоже часто приглашают на различные встречи, избрали в совет первичной организации Общества советско-польской дружбы, в плане мероприятий которого — организация тематических вечеров и встреч с ветеранами Войска Польского, польской студенческой молодежью. Узнал как-то председатель колхоза А. С. Скакун, что комитет комсомола Брестского инженерно-строительного института и молодежные организации Люблина обмениваются студенческими строительными отрядами и решил один из них пригласить на работу и в колхоз-комбинат. А вскоре на благоустройство поселка Остромечево приехал стройотряд Люблинской политехнической школы. Тем временем в Люблин возводить медицинский комплекс выехали брестские студенты. Так крепнет дружба между братскими народами, зародившаяся на фронтах Великой Отечественной войны.

Все вроде в жизни, на первый взгляд, хорошо, как и должно быть, а вот посмотрит Николай Карпович на Сережкину ель, и многое вспоминается снова. Время, наверное, никогда не залечит сердечные раны, нанесенные войной. И эта незаживающая боль зовет его в скверик, где среди белоствольных берез застыл памятник, увенчанный пятиконечной звездой. Взгляд сначала останавливается на мемориальной доске, где выбиты имена всех шестнадцати земляков-односельчан, не вернувшихся с фронта. Есть здесь и фамилия брата.

Опять видит ель и уже не может простить себе, как однажды, с наступлением тепла, взял топор и пилу, вышел во двор, собираясь кликнуть на помощь соседа.

— Коля, что ж надумал-то? — спросила старенькая, но все еще подвижная мать Пелагая Григорьевна.

— Здесь будет погреб. Для солений, картошки,— попытался оправдать снос решение сын.— Ель-то все равно засыхает, вот для погреба — это самое место.

— Коля, не тронь. Ты что ж, в нем решил память схоронить? — рассудительно проговорила Пелагея Григорьевна, вынимая из колоды топор. — Сережка-то что подумает? Ведь дерево — это знак памяти о нем.

Мать произнесла это так убедительно, словно брат и впрямь был живой, и ее последние слова словно отрезвили Николая, и он проронил:

— Прости...

Утро было чистым и ясным. Николай Карпович поспешил в дом — ждали житейские заботы. По земле шла сорок первая послевоенная весна...

* * *

Вспоминая участников Великой Отечественной войны, погибших, пропавших без вести, безвинно растрелянных, мы должны помнить, что это были не первые и не последние жертвы войны.

В XVI–XVII веках наши предки состояли на службе в княжеских дружинах. Они же участвовали во всех военных кампаниях ВКЛ, в составе Речи Посполитой до 1795 года и с 1920 по 1939, в составе войск Российской империи, это и в Крымской войне, и обороне Порт-Артура. В 50-е годы жили еще участники — один из них Павлючик Никита Викентьевич, лучший ученик народного училища, в 1908–1910 гг. — внештатный корреспондент «Нашай Нівы». Во время Первой мировой войны почти все население было вывезено в Россию, на Украину и Кавказ. Оттуда тоже были призваны наши земляки на Западный фронт, ровесники Паднюка Ульяна, Ляшука Андрея и других. В Гражданской войне наши земляки тоже принимали участие. Я знал одного — Матвеюка Павла, нашего соседа, который был в войсках К.Е. Ворошилова, некоторые были в первой конной армии С.М. Буденного. Во время начала Второй мировой войны несколько уроженцев Остромечева воевали в составе Войска Польского в сентябре 1939 года, это Обламский Григорий, Данилюк Петр и Андреюк Дмитрий — они же участвовали и в Великой Отечественной войне, до победного 1945-го.

Казалось бы, закончилась последняя война, но она продолжается по сей день. Сыновья, внуки и правнуки призывались на службу в Вооруженные Силы СССР. А поскольку Советский Союз был интернациональным государством, то и нашим землякам служить приходилось в разных горячих точках — начиная с Кореи, Вьетнама, Камбоджи, Египта, а также в 1962 году на Кубе. Некоторых я помню: Мельничук Евгений, Хомук Анатолий, Вьюн Федор. Не буду называть фамилии проходивших службу в Венгрии, ГДР, Чехословакии, Польше и Монголии. Очень многие мои земляки служили в социалистических странах, были достойны своих отцов и дедов.

Но самой открытой войной на чужой территории оказалась война в Афганистане, принесшая матерям неизмеримое горе, война, ничем не оправдывающая смерти молодых людей. Вот их имена:

Богдан Петр Степанович, 1969 г.р., Кабул.

Вабищевич Андрей Григорьевич, 1969 г.р., Шендат, наводчик.

Вабищевич Василий Ефимович, 1963 г.р., провинция Цулихуамри, механик-танкист.

Веренич Иван Адамович, 1965 г.р., провинция Герат, водитель БТР.

Денищиц Сергей Иванович, 1967 г.р., провинция Баграм-Пашер, техник.

Иванов Александр Владимирович, 1966 г.р., Шендат, водитель БТР.

Хомук Николай Васильевич 1940-2000. 1980 год г. Кабул. Капитан Авиации.

Юрин Юрий Иванович, 1968 г.р., провинция Кундуз, г. Нанабад.