Свято-Михайловская церковь

Прежде чем перейти к краткой истории появления в нашей деревне церкви как здания, хотелось бы сказать несколько слов о том, как человек пришел к вере, христианству, православию. В книге «Память.Брестский район» (1998 года издания), на странице 37, есть маленькая заметка, касающаяся нашего села Остромечева. Хочу сказать, что об этом факте в мои школьные годы было написано в учебнике «Гісторыя Беларусі», но вот каменный идол там был другой формы. Однако сам факт остается неизменным. Я приведу текст дословно:«История не оставила до наших дней легенды восточных славян до принятия христианства. Но определить их можно благодаря фольклорному материалу и, в первую очередь, археологическим находкам. Одна из таких находок со светопредставлением берестейцев дохристианской эпохи выявлена на территории современного района. В 1955 году житель д. Остромечево А. Матвеюк вблизи правления колхоза на глубине 60 см нашел голову каменного идола. Но сказать точно, какому языческому Богу соответствует Остромечевский идол, невозможно. Система Богов у наших предков была следующей.

Итак, наивысшие: Див, Род, Сварог, Стрибог, Святовит. Дальше идут Даждьбог, Коляда, Ярило, Сура, Велес — это Солнце под разными названиями, Перун — Бог грозы и молнии, Купала — Бог достатка и урожая, Верба — Богиня весны, Тур — божество диких зверей, Лада — Богиня любви, Цёця — Богиня осеннего урожая, Породиха — женское начало жизни, Жижель — Бог огня (вот отсюда и выражение «Жижа пик»), Переплут — Бог веселья. Кроме того, были разные духи добра и зла. Главным же божеством на Беларуси до Крещения считался Перун».

Ю. С. Рубашевский

Но прежде, чем продолжить, я хочу сделать маленькое отступление. Правление колхоза «Память Ильича» в то время и до 1965 года находилось в двухэтажном помещичьем доме, построенном в конце XIX века и принадлежавшем до середины 30-х годов роду Пузынов, о чем речь велась в разделе «История деревни». Кстати, здание, хотя и выглядит ветхо, но стоит до сегодняшнего дня и эксплуатируется. В 2008 году здание капитально отремонтировано за счет СПК «Остромечево» и имеет сегодня очень красивый вид.

Но наш остромечевский идол мог быть и не изображением какого-нибудь Бога. Наши предки изготавливали также идолов-кумиров в честь умерших старейшин и героев. Отправление культов производилось жрецами, но есть предположения, что идольская служба отправлялась также и князьями, племенными и родовыми старейшинами.

Немало языческих элементов сохранилось и до наших дней в традициях празднования Купала, Коляд, «Позыва весны», вождения «Куста» на Троицу, в тех же поминках на кладбищах, осенних «дедах»; остались обряды лечебной магии (знахарства); заговоры, шёпты. Но в это верят немногие люди.

Шли времена. Представления наших предков о Богах менялись. Появилось множество религиозных верований. И вот в 988 году князь Владимир крестил Русь. Это коснулось и наших предков. Начали строиться здания для отправления религиозных обрядов богослужения. Не имею возможности помещать материал на эту тему. Хочу только сказать, что процесс борьбы за души людей не был бескровным, что еще прослеживается и до наших дней. Мне хочется лишь остановиться на приобщении наших предков к христианству, к строительству храмов в нашей деревне уже в середине XVII века. Сведений об этом очень мало, но есть интересный документ, касающийся начала XVIII века, а точнее 1720 года. Копия его помещена также в книге «Память», которую я упомянул раньше, на странице 50. Речь, очевидно, идет здесь о второй церкви, которая была построена в середине XVII века.

Фундушовая запись на Остромечевскую церковь.

Конюший Брестского воеводства, Михаил Станислав Сузина, вместе с супругою своею Анною построили церковь в своём имении Остромечеве, в Брестском воеводстве, и с благословения Леона Кишки, митрополита всея Руси, поставили в ней священника греческого исповедания. Для обеспечения, как настоящего ея священника, так и его приемников, владельцы отделяют от своего имения две литовские уволоки земли и четверть уволоки на причетника и других церковных слуг. Кроме того, владельцы единовременно снабжают новую церковь всем, что необходимо для нея по греческому обряду, чашами, колоколами, хоругвями и т. д. получив ещё от них право варить пиво и гнать водку для домашних нужд и брать торговое с ярмарок, производимых в известное время перед церковью, священники Остромечевской церкви не платят за наданные земли никаких податей. Их обязанность состоит только в том, чтобы усердно исполнять церковные службы, заботиться о народном благочестии и, молясь за своих фундаторов, в каждую неделю совершать за них литургию.Акт фундуша (пожертвования) Остромечевской церкви, написанный в 1720 году, подтвержденный 17 июля 1738 года.

Года тысяча семьсот тридцать восьмого, месяца июля, семнадцатого дня.В магистрате городском Брестском и актами старостянскими предо мной, Францишком с Хжанова, Хжановским — ловчим и подстаростой судовым, воеводства Брестского, ставший во очию просвитор1 церкви Остромечевской Томаш Павлович, пожертвование на реч, в нём ниже вызначенную себе и наследственником своим, служащим от акта города Бреста, годом, в эти слова писаны:

Мы, Михаил Станислав Сузин — конюший2 воеводства Брестского и Анна из Сераковских, Сузинова — конюша Брестская, супруги, делаем известие настоящего и будущего, Веру людям, кому об этом знать положено, иж мы посоветовавшись обоюдно, к вечной похвалы Божей умноженную, построили на наши пожертвования церковь в собственном имении нашем, названом Остромечево во воеводстве Брестском лежащее, находящееся в которой, чтобы вечные времена отправлялась хвала Богу неустанно. Решили мы к этой церкви новопостроенной установить и уфундовать (т.е. пожертвовть — спонсировать И.А.) постоянного священника или пресвитера3, вероисповедования греческого, за согласием (консенсусом) и благословением ксендза Леона Кишки — арцибискупа всея Митрополии Русской, игумена Супрасльского, которому то священнику теперь от нас предоставленному и сослуживцам его всё необходимое для жизни и одежда (т.е. для службы в церкви И.А.) было, так же забеспеченья хвалы Божьей назначили и назначаем с ласки Божей и трудов рук наших набытой фортуны4 нашей этой церкви грунты (т.е. земли) выделяем от собственности нашей, разным способом засеянной, волок5 две литовских, с придатками 20 шанков6 Брестской меры в себе имеющих посевов, кроме того, на фундование, челядника подданного или тоже слуги церковного, или дьяка7, возможно свободного плебана8, четверть волоки грунта на вечные времена даём со всеми принадлежностями: зарослями, навозами9, лугами к этим волокам принадлежащим. То есть: волока одна, ваная Волошиновской и Денисовской с навозом, лугом и огородом, к ним принадлежащим; другая волока на Пищинах тоже, называющаяся Волошиновская, придана к ней четверть грунту Парафиановской и ризу10 грунту Вовчиновского, с навозами, лугом к этой волоке принадлежащим, который этот грунт на вечное пользование священнику при этой церкви будучему и сослуживцам его за презент от нас и сослуживцев наших выданный, обязан быть. При этом на дальнейшую офияру (жертву) Богу денег на вино с корчмы нашей собственной, в том не имеет Остромечево, ежегодно злотых двадцать монетами тому же капелану11 названной церкви доход вечные времена должен быть. А не дай Боже упадок корчмы, тогда з поместия тоже пенсия должна идти неукоснительно обязана. На том же основании для выгоды того же ксендза резиденцией21, плебанией со всеми пожертвованиями даём для обработки той земели волов пару и при плебании оставляем. Всё, что необходимо для церковного обряда, т. е. аппаратов два: один голубой с чашей серебряной, с золотым орнаментом; второй — траурный с чашей и орнаментом цинковым, необходим церковный посуд для службы. Алтарей три, лепной работы с резьбой: покрывалами вышываными, необходимыми для имши12 святой; звонов два, а так же малых звоночков для алтаря два. Хоругви22 две оставляем. В дальнейшем с возможности нашей и ласки Божей при этой церкви священника будущего от всяких контрибуций13, и не подымного14 с упомянутых, сверх пожертвованных волок плебанских, податей речипосполитой15, а упаси Боже общественного к оплате не будет надлежать, и не стянутый не может быть. Тоже разрешается назначенному капеляну без всякой подати от аренды пиво варить и водку гнать только для своих домашних нужд, однако, всяких доходов не узурпирует (затаивает, незаконно забирает), которые были бы припятствием аренде тамошней, её собственности. Так же с праздников, ярмарок, которые могут быть при этой церкви, положены гонорары, согласно повсеместным обычаям, эти для вышепомянутого пресвитера будут, но не шинком16 арендованным, тамошной корчмы17 принадлежности. Молоть в мельницах, если бы такие были вольные, без мерок разрешаться, так же свободная вырубка деревьев в лесах, которые там находятся. На котором-то пожертвовании от нас уфундованы кожен обязан будет каждое воскресение имшу обычную, к церкви принадлежную, никогда не пропускать, для парафиан своих отправлять хрестьбины, венчания, панихиды належно чинить, никогда однако не обижать своих парафиян, а наоборот находиться (присутствовать) будет возле душ парафиян: чтобы без исповеди не умирали, обучать всяким наукам духовным. А на имя теперь фундаторов, живущих Михаила и Анны Сузинов, а после жизни за душу, имшу святую каждую субботу, каждый тыдзень экстраординарно в вечные времена отправлять обязан будет кап(е)лан, за грехов отпущение, живущим, а по смерти тоже имша святая за души их тоже, как и нас, фундаторов (сегодня спонсоров И.А.), так же за обиженных нами когда-нибудь людей, которым не могли мы не по непамяти или дефекту (умыслу) внимания чинить и не можем, которое то набоженство, чтобы надлежащим требам18 духовным в вышенаименнованной церкви, от нас теперь пожертвованной, отправлять вечные часы, в чём этого капелана будучего обязываем и постановляем; свободен (волен) тогда и крепок будет этот капелан править упомянутыми грунтами (землями) без всяких от нас и суксесоров (наследник) припятствий наших. Абы всегда хвала Божеская в этой церкви, яко теперь до этой церкви, капелана, так его наследников, присягу иметь хотим. Все орнаменты19 церковные под особым реестром (списком) указаны, нашей собственной стоимостью куплены, приобретены при этом капелане, оставаться должны. На что мы для верности условия этой фундации нашей, рукой собственной нашей подписываем и подпись рук печатников наших упрашиваем.

Писано в Остромечево дня двадцатого июля, года тысячного семдесятного двадцатого (1720 год И.А.). У этого пожертвования подписы рук самих вельможных панов фундаторов. А так же пана печатника: Михаил Станислав Сузина, конюший воеводства Брестского, Анна Сузинова. Устно и воочию прошеный их вельможностей панов Сузинов — супругов, конюших Брестких, свидетель: Адам из Сержпутова Сержпутовский — мечник20 и судья городской Брестский. А на маригинезе (на бумажном поле) этого фундушу при печати на лаку красном оттиснутой подпись рукою самого ясновельможного ксендза, митрополита всея Руси, епископа Владимирского и Брестского эти слова написаны:

Пожертвование (фундуш) дано церкви Остромечевской от вельможных панов фундаторов. Дано во Владимире 20 июля года Господня 1720-го, Леон Кишка — Митрополит всея Руси, Епископ Владимирский и Брестский…

Копия сделана из: Актов, издававшихся Виленскою Археографическою Комиссией, том III. Акты Брестского городского суда. Вільна. В типографии Губернского Правления. 1870

(Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі. – Ф. 1705. Воп. 1 Спр. 54. Л. 1081–1805)

P.S. Перевод со старопольского выполнил Турковский Станислав Станиславович. Лунинец июль 2014 года, за что приношу ему свою искреннюю благодарность П.И.

Некоторые слова из предыдущего документа:

1. Просвитор = 3. пресвитера — настоятель христианской церкви, католического костёла или в доме веры евангельских христиан.2. Конюший — в Польше с ХI-го столетия, в ВКЛ с ХVI-го досматривал за великокняжескими табунами и стайнями, в поздние века — чисто символическая должность.

4. Фортуна — везение.

5. Волока — земельная мера на Беларуси в ХVI–ХХ веках, равная 20 десятинам, или 21,36 га.

6. 16. Шанок брестский — были 2: старый и новый. Брестская мера объёма сыпучих веществ в Х VII–ХIII столетиях, старый был равен 48 малым гарцам или 135,5 литров; новый — 24 малым Гарцам или 67, 8 литров.

7. Дьяк — помощник священника в православной церки по хозяйственным и другим вопросам.

8. Плебания8 — дом, принадлежащий парафии, церкви или костёлу, в котором живёт настоятель.

9. Навозы — земли (почвы) принадлежавшие церкви.

10. Риза — 1. Ряса священника. 2. Присоединённый кусок земли (прирезанный). 3. Выгон = патстбище.

11. Кап(е)лан — пресвитер; настоятель(святар) в православной или католическом костёле.

12. Имша — из стробелорусского — духовная служба в церкви или католическом костёле.

13. Контрибуция — насильственное обложение населения сборами денег, продовольствия , сыръя и другого оккупантами.

14. Подымно — подворно (дым — крестьянский двор в 14-16 веках.)

15. Речи Посполитой — польского государства..

17. Корчма — трактир, постоялый двор в Белоруссии до начала первой мировой войны, в восточной Белоруссии до 1917 года.

18. Треба(ы) — определённые виды служб в церкви или богослужебный обряд, совершаемый священником по просьбе верующих.

19. Орнаменты — различные церковныеукрашения.

20. Мечник — слуга в средние века, носивший меч хозяина.

21. Резиденцией — официальное местопребывание высокопоставленных лиц

22. Хоругвь — принадлежность церковных шествий, укреплённое на длинном древке полотнище с изображением святых.

“Обозначение границы фундуша Остромечевской церкви”.

(из книги за 1738 – 1739 год, стр. 1089-1092).На магистрате, Их Милости, Брестским городским, актами старостинскими, передо мною Франциском с Хжанова Хжановским, ловчим и подстаростой Судовым, воеводства Брестского, лично, в присутствии Томаша Павловича, пресвитера церкви Остромечевской, подана спецификация на разграничение земель, принадлежащих по новому положению Остромечевской церкви, на дело нижеизлагаемое с акта городского Брестского, написанного словами: спецификация с одновременным разграничением земель, принадлежащих до новой возведённой церкви Остромечевской через меня нас, супругов, Михаила и Анну Сузинов, при освящении церкви, а также плебану этого места, почитаемому отцу Ойковичу, священнику Остромечевскому, через посланного от Их Милости ксендза Кишки, Митрополита всея Руси, почитаемого ксендза Духовницкого — декана Каменецкого, в году 1720, 30 декабря, который это разграничение представил:

в первую очередь — осмотр полевых земель двух полетков, называемых — “Лежавка”, начинающихся от дороги на Смугу, идущей через “Павловый гай”, а окончания их встречаются с Кошиловской границей. Около той границы, у “лонки” (сенокосов), надлежащей тем землям, с одной стороны, от идущего Брестского гостинца, а другой стороной посреди “дворовых” меж границ (земель). Притом “застенок” Волошиновский, на поле пол-куска, между крестьянскими землями, половина волоки Волошиновской и Данисевичской, идущих земель того-же “застенка” Волошиновского и крестьянских земель, с одной стороны от гостинца, от места (усадьбы) от крестьянина Петрука между, и с другой стороны — от крестьянина Палюха.

В третьем месте пол-волоки на Песках, а также Волошиновского (“застенка”), “Стаховщизна” называемого, идущих от границ “Лыщицких”, а заканчивающихся от “стенки” земель в усадьбах будущих сёл.

В четвёртом месте двух нарезов на Кустовье, между землями Их Милости пана Лопата, от “стенки” (межы), идущей до Лыщиц, а другим концом, упирающимся в болото “Сенюховское” и ”лонки” (луги) приписанные этим землям. Два нареза в Бобровичах между крестьянскими сенокосами с одной стороны от лонки Палюховской, а с другой стороны от “лонки” Ивана Андросюка. В другом месте “нарез” называемый “Дуби(ы)на” между крестьянским.

В третьем месте около гостинца, идущего до Бреста, между землями “двора”, называемыми “Сад”.

В четвёртом месте, напротив усадьбы священника у огородов, около “Гребли” ко двору, упирающимся концом в границу “двора”. Всё это ограничение (граница), описанное, принадлежит на вечные времена к вышеперечисленным, по новому фундушу, Остромечевской церкви, кроме особо от нас выраженным письменно, утверждёнными собственноручно нашими руками.

Это разграничение подписали вельможные Их Милости паны — фундаторы следующие:

Михаил Станислав Сузин – стольник воеводства Брестского, Анна Сузинова.

Эта спецификация, надлежащая по новому уточнению, принадлежит остромечевской церкви, после (вышеупомянутого) разграничения земель, через вышеупомянутого пресвитера (Томаша Павловича), поданного от акта — и есть государственный документ, принятый и подписанный городским воеводством Брестским.

Ведомость о церкви.

В приходе Остромечевском Брестского уезда имеется запись следующих церквей:- Церковь Остромечевская построена в 1840 году, а не в 1846, как написано на доске на здании церкви, здание из булыжного камня, прочная, железом крытая. Колокольня помещается в каменном притворе, пристроенном к церкви в 1884 году на средства прихожан. Колоколов нет, отправлены в Россию, во время эвакуации в 1915 году. Кругом церкви ограда из булыжного камня, есть и каменная сторожка для караула. Для предания умерших тел земле имеются 3 кладбища, окопанные рвами при селе Остромечево, Лыщицы и Кошилово.

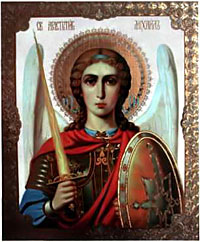

- Престол в ней один – св. Архистратига Михаила.

- Утварью не достаточна.

- Книгами Богослужебными вполне снабжена.

- Притч при сей церкви: священник и псаломщик.

- Земли при сей церкви: 1 десятина усадебной и 1690 саженей пахотной и сенокосной 31 десятина (1912 саженей). Всего 33 десятины (1902 сажени). План сей земли есть, а книги нет. Всей земли 73 десятины (1686 саж.). В это число входит земля приписной Лыщицкой церкви в количестве 40 десятин (484 саж.). Сеют, землёю владеют сами священноцерковные служители.

- Дома как для священника, так и для псаломщика, нет, все притчтовые строения сгорели в 1915 году.

- Расстояние от консистории — 355 вёрст, от уездного города — 21 верста, от местного благочинного — 21 верста.

- Ближайшие к сей церкви — 6 верст — Зводская и Тростяницкая в 8-ми верстах.

- Приписная к сей церкви Лыщицкая Свято-Параскевичская зданием деревянная, построена в 1817 году, довольно прочная, колокольня деревянная, колоколов нет, обнесена рвом. Престол в ней один — Преподобной Матери Параскевы.

- Расстояние от приходской — 3 версты.

- Утвари и богослужебных книг при сей нет.

- Описи церкви и имушества нет.

- Метрических книг, а также исповедных ведомостей нет.

- Кладбищенская Воскресенская в Остромечеве. Построена в 1872 году на средства местных прихожан. Здание деревянное, требует капитального ремонта, колокольни при ней нет, престол один — во имя Воскресенья Господня. Утвари и Богослужебных книг нет. Земли при сей церкви и зданий нет. Расстояние от приходской — одна верста.

- Приходо-расходная тетрадь ведётся с 1872 года. Метрическая книга ведётся с 1918 года. Исповедальные ведомости есть. Родившихся в сём 1924 году мужчин — 39, женщин — 37, обоего пола — 76; умерших мужчин — 14, женщин — 19, обоего пола — 33; брачующихся — 31.

В селе Остромечево — 205 мужчин, 199 женщин

Деревня Плянта — 28 — 74

Село Лыщицы — 174 — 165

Деревня Морозовичи — 190 — 186

Деревня Огородники — 91 — 87

Деревня Бояры — 75 — 86

Деревня Кошилово — 19 — 184

Остромечевский священник – Николай Левицкий, 25 января 1924 года.

Царква XVI–XVII стагоддзяў ў Астрамечава Брэсцкі раён

«Полацкі сшытак» — рукапісны зборнік старадаўняй беларускай музыкі XVI–XVII ст. Выклеены з вокладкі уніяцкага служэбніка, набытага ў 1956 бібліятэкай Ягелонскага ун-та (Кракаў). Папера зборніка выраблена паміж 1633–50 (паводле вадзяных знакаў), пераплецены служэбнік да 1680. Спачатку кніга належала уніяцкай царкве ў Астрамечаве ў Берасцейскім пав. (Назва «Полацкі сшытак» умоўная, сувязь з Полацкам не прасочваецца). Зборнік уключае больш за 60 вакальных і інструментальных музычных твораў з выразнымі стылявымі рысамі барока. Сярод іх шматгалосыя канты і псалмы, фрагменты царкоўнай музыкі з лічбаваным басам (для выканання на аргане). Мясцовыя напаўфальклорныя традыцыі спалучаюцца ў музыцы з італьянскімі і французскімі ўплывамі. Інтанацыйны строй мелодый зборніка грунтуецца на слав. народна-песенным меласе і тыповых кантавых, часам стэрэатыпізаваных папеўках і кадэнцыйных зваротах. Сустракаюцца формульныя напевы, якія выконваліся на розныя паэтычныя тэксты. Стылістыка песенных і танцавальных твораў блізкая да стылістыкі кантаў і псалмоў. Тэксты рукапісу напісаны на лац., стараслав., старабел. мовах. Для запісу музыкі выкарыстаны 2 натацыі — круглая зах.-еўрапейская (так званая італьянская) для літургічных твораў, круглая італьянская і квадратная «кіеўская» для свецкіх.Ларыса Касцюкавец, Адам Мальдзіс, ВКЛ, том ІІ, ст. 455

Самы вядомы музычны помнiк бытавой музыкі XVII ст. (як інструментальнай, так і вакальнай) — Ягелонскі рукапіс 127/56, ці, як яго называюць у нас, «Полацкі сшытак». Гэта адзін з найбуйнейшых зборнікаў усходнееўрапейскага барока. У 1962 г. гэты рукапіс, дзякуючы старанням беларускага вучонага прафесара Адама Мальдзіса, быў выклеены з вокладкі уніяцкага малітоўніка, што захаваўся ў Ягелонскай бібліятэцы (Кракаў). Некаторы час лічылася, што малітоўнік паходзіць з Полаччыны (адсюль яго першапачатковая назва), але ў выніку даследванняў польскага музыказнаўцы Е. Голаса высветлілася берасцейскае (вёска Астрамечава) яго ўкладанне.

Нотны рукапіс налічвае 64 старонкі і падзяляецца на чатыры не звязаныя паміж сабою часткі. Яго змест складаюць шматлікія танцы заходнееўрапейскага (бергамаска, павана, сарабанда) і славянскага (казачок, мазур, а таксама розныя танцы — папярэднікі паланеза) паходжання. Ёсць у зборніку і інструментальныя ансамблі, буйныя сольныя творы, у прыватнасці Фантазія для аргана кампазітара Пётры Жаляхоўскага, а таксама Канцона для дзвюх скрыпак. Творы запісаны заходнееўрапейскай і кіеўскай натацыямі. Многія з іх з’яўляюцца суправаджэннем да вакальных партый. Адпаведна практыцы барочнага музіцыравання некаторыя інструментальныя нумары могуць спявацца, а вакальныя выконвацца на музычных інструментах. Сярод 60 вакальных твораў — папулярныя ў свой час рэлігійныя і свецкія лірычныя песні і кантаты. Толькі чатыры з іх маюць падтэкстоўкі, астатнія ўтрымліваюць інцыпіты (цытаты першых слоўных радкоў) на лацінскай, польскай і царкоўнаславянскай мовах, што ілюструе шырокую вядомасць гэтых тэкстаў. У большасці выпадкаў даследчыкам удалося рэканструяваць поўныя тэксты і вызначыць іх аўтараў. Аказалася, што сярод вакальных твораў вылучаюцца рэлігійныя, пераважна з уніяцкага і каталіцкага абыходу («Слава Духу Святому», «Божа прыйдзеш», «Езус Хрысце», «Езус салодкі»), і свецкія — найчасцей лірычныя гарадскія песні, надзвычай папулярныя тады («Сардэчна дзяўчына», «Уражаны табой», «Цудоўная і вясёлая ўцеха», «Служыў табе доўга» — са зборніка XVII., «Дама», «Яшчэ сонца», «Каля вясёлага танца», «О божаство», «О дзівосная краса», «Цудоўная ружа», «Як доўга, мая гаспадыня», «Я ліхадзей», «Я паранены табою» — са зборніка XVI ст.). Тэксты некаторых песень належаць вядомым польскім і беларускім паэтам Мікалаю Шажынскаму, Яну Морштыну, Ежы Шлыхтынгу і інш. Большасць твораў — клавірнага тыпу выкладу, што наводзіць на думку аб прыналежнасці зборніка клавіцымбалісту ці арганісту, які выкарыстоўваў яго ў сваёй выканальніцкай практыцы.

Ягелонскі рукапіс мае вялікую пазнавальную і мастацкую каштоўнасць як захавальнік узораў музыкі, што складала ў свой час цэлы пласт мясцовага ўжытковага мастацтва. Гэты помнік — яркае сведчанне бытавання і творчага пераўтварэння ў Беларусі музыкі агульнаеўрапейскіх песенна-танцавальных жанраў, багацця і разнастайнасці рэпертуару мясцовых музыкантаў».

В. У. Дадзіёмава «Нарысы гісторыі музычнай культуры»,

ст. 42., Мінск, 2000, «СБ», 7 июля 2008 г.

P.S. «…из Кракова в нашу академическую библиотеку прибыли фотокопии нот XVII века и были предложены для исполнения ансамблю «Кантабиле», музыканты спросили, а где бытовала рукопись. Я ответил: в Беларуси (и нигде больше) существуют два Остромечева: одно на Брестчине, а другое — около Полоцка. Артисты ухватились за Полоцк, ибо, мол, «кто знает то Остромечево». Таким образом рукописи «навязали» название Полоцкой. И хотя потом ученые уточнили, что происходит она из Остромечево на Брестчине, неточный «брэнд» становится все более популярным. Поэтому ради истины прошу называть тетрадь не Полоцкой, а Остромечевской…»

А. И. Мальдис

Обе церкви были деревянными. Конечно же, это были униатские церкви, которые просуществовали на Беларуси с 1596 года (Брестская уния) и до 1839 года, когда униатство было вычеркнуто, все верующие белорусы и украинцы — 1 483 111 присоединились к православию. «Необходимо заметить, что за 143 года униатская церковь внесла веский вклад в развитие просвещения, книгопечатания, библиотечного и архивного дела, живописи, скульптуры, музыки, театра, искусства».

ВКЛ, Том I, стр. 116

К 1840 году второе здание церкви обветшало и начался сбор денежных средств и бутовых камней для постройки новой.

По рассказам дедушек и бабушек, в 50-е годы большие денежные пожертвования на строительство церкви внесла местная помещица Анна Сузина, по мужу Швыковская. О ней самой известно немного. Родилась, возможно, в 1780 году. В браке состояла примерно с 1810 года с Юзефом Швыковским. В семье было двое детей: сын Ян, женатый, кстати, на Марии-Ядвиге Урсын-Немцевич, знаменитые родители которой жили в имении Скоки. Анна Сузина являлась родной сестрой Юлиана Сузина, женой которого являлась Урсула Швыковская. Сопоставив фамилии, приходим к выводу, что брат и сестра Швыковские были в браке с братом и сестрой Сузинов.

Согласно тексту на мемориальной доске у сегодняшней Свято-Михайловской церкви, третья, каменная церковь была построена в 1846 году, во имя Архистратига Божьего Михаила.

К приходу относились деревни Остромечево, Бояры, Кошилово, Лыщицы, Морозовичи, Огородники, Плянта.

Приходу принадлежали приписная церковь Святой Параскевы в д. Лыщицы (построенная в 1817 г.) и Свято-Воскресенская кладбищенская церковь в д. Остромечево (построена в 1872 г.). Обе церкви строились на средства прихожан.

Сята-Міхайлаўская Царква. У цэнтры вёскі. Пабудавана ў 1846 годзе з бутавага каменю і цэглы, абнесена цаглянай агароджай.

Помнік архітэктуры з рысамі стылю позняга класіцызму. Тры простыя 4-сценныя аб’ёмы аб’яднаны ў падоўжана-восевую кампазіцыю. Сцены акантаваны і расчлянёны атынкаванымі і пабеленымі плоскімі і руставанымі лапаткамі, прамавугольнымі аконнымі праёмамі ў простых ліштвах. Новая стылёвая арыентацыя на формы старажытнага дойлідства праявілася ў надбудове над прытворам 8-граннага яруса шатровай званніцы з цыбулепадобнай галоўкай у завяршэнні. Такая ж галоўка па цэнтры вільчыка вальмавага даху. Гэты стылёвы сімбіёз надае архітэктуры храма пераходны эклектычны характар. Да прамавугольнага ў плане асноўнага аб’ёму з усходу далучана 3-сценная апсіда. У перакрытую плоскай бэлечнай столлю малітоўную залу выступаюць хоры з дэкаратыўнай разной агароджай.

Праваслаўныя храмы на Беларусі / А. М. Кулагін. –

Мінск: «Беларуская энцыклапедыя», 2001 (ст. 13)

Эта церковь живет и сегодня. В свои детские годы я часто бывал с бабушкой своей и матерью в большие праздники в храме. До 1962 года всегда ходил к причастию, в 6, 7, 8 классе на Пасху носил освящать пасхальный пирог, яйца, соль. В нашей церкви, наверное, как и в других, была особая атмосфера. Очень интересно было во время Крестного хода ночью вокруг церкви с хоругвями, зажженными свечами, песнопениями. Был такой праздник, когда все прихожане несли зажженные свечи ночью домой. Дома свечой выжигали крестики перед иконами, над дверями и даже на сарае. Приятно поджигали чуть-чуть волосы на затылке у детей. А как интересно было присутствовать во время венчания. Приезжали «молодые» на бричке или на санях. Когда выходили из церкви, бросали в толпу любопытных «карамельки». Повозка и лошадь были украшены цветами, лентами. Это запоминалось надолго. Церковь в наши детские годы ничему, кроме хорошего, не учила. В моральном и нравственном отношении это был своего рода центр воспитания. Но местные органы власти и высшее руководство считали иначе.

После 1962 года нам, учащимся 8 класса, было категорически запрещено посещать церковь. Лишь спустя 30 лет государство стало относиться к верующим людям по-другому. И сегодня каждому гражданину Республики Беларусь не возбраняется посещать храмы Божьи, службы в церкви. Наверное, для некоторых — это дань «моде», но, в большинстве своем, люди в храме, прихожане, искренне возносят молитвы к Господу Богу. Это действительно одно из трех мест (церковь, кладбище и природа), где человек ощущает себя маленькой, беспомощной песчинкой в этом бесконечном пространстве. Вера в Творца, во Всевышнего вселяет в каждого мирянина надежду на лучшее будущее.

Помню еще, как было красиво перед церковью, в церкви и вокруг нее 21 сентября. На «Пречистую» в Остромечеве у нас престольный праздник, по-нашему, «заклад». В канун все хозяйки пекут пироги, готовятся встречать гостей — родственников из соседних деревень и г. Бреста, Каменца, Высокого. В этот день всегда была у церкви небольшая ярмарка, даже ларьки из Бреста, много людей. После торжественной службы все люди шли праздновать домой с гостями. А вот в школе часто объявлялся субботник — по уборке картофеля или собиранию камней на полях. Однако учеников собиралось немного. В такие большие праздники у церкви дежурили учителя, знаю, что, конечно же, не по своей воле. Таково было «атеистическое» время. Слава Богу, что оно кануло в Лету, надеюсь на веки вечные.

Отец Стефаний служил в церкви в военное лихолетье, во время фашистской оккупации. Его семья пережила большую трагедию: 4 ноября 1942 года за связь с партизанами во дворе собственного дома, при попытке побега, был убит сын Анатолий, который похоронен на цвинтаре у церкви; здесь же похоронена любимая дочь Лидия, умершая во время родов. Отец Стефаний служил в нашей церкви в 50–60-е годы XX века.

С 1944 по 1947 год в Остромечевской СШ работал его второй сын, Евгений, учителем начальных классов и математики, он же руководил и хором. Но об этом лучше прочитать четыре прекрасные заметки в газете «Духовный вестник» № 5, 6, 7 2008 года.

В церкви служили в разные годы достопочтенные священники:

Лев Романский 1846–1880Николай Левитский 1921–1927

Андрей Ковалев 1927–1933

Лукьян Тарима 1933–1936

Стефаний Парфенюк 1940–1959

Григорий Китель 1959–1963

Иосиф Барановский 1963–1973

? 1973–1981

Василий Тумилович 1981–1983

Константин Козел 1983–1987

Николай Гмир 1987–1992

Евгений Черников 1992–1993

Георгий Барановский 1993–2006

Владимир Врачёв с 2006