И. А. Панасюк

От Остромечино до Остромечево

Хутора на территории урочищ вокруг села Остромечево (1925–1959)

Абысиния: Козёл Владимир; Сацюк Фёдор, Ольга; Андреюк Дмитрий; Андреюк Сергей, Анастасия; Морозюк Демьян, Ева; Кондратюк Степан, Мария; Федорук Аврам, Федора; Шевчук Борис; Хомук Леонид, Вера; Левчук Андрей, Анна; Левчук Иван, Мария.Абысиния — что-то удалённое, далёкое от села, как африканская Эфиопия. Земли граничили с землями д. Яново.

Вылычково: Андреюк Климентий; Вечорек; Волчок Максим, Ева; Данилюк Сергей; Шиш Александра; Шэвчэр; Лясковский; Сосновский; Петрашко; Андреюк Николай; Данилюк Александр; Герада Владислав; Качор Антоний; Май.

Вылычково — от фамилии Величко или от местности холмистой, с высшей точки которой можно видеть вдаль на 7–10 км — «велич».

Глыныщы: Вьюн Александр В.; Олешкевич Виктор и Тамара.

Глыныщэ — место в конце деревни, в направлении д. Лыщицы, называется так по причине наличия здесь зелёной и жёлтой глины, которая использовалась для выстилания пола в домах, выбеливания стен, обмазывания топок в печах. Использовалась еще в 50–60-е годы ХХ века.

Дубына — сенокос, недалеко от Панасюка Ивана Харитоновича и Марии, граничило с сенокосами д. Цуприки, в 100 метрах от реки Люта и нашей (В)ольшыны.

Заклунне — место, где до пожара в июле 1915 года стояли клуни. Сегодня это улица имени Ф.Ф. Павленкова.

Копатая: Веремчук Лукаш с семьёй.

Ку(о)пата(я) — место, где жители села копали строительный песок, по местному — жвир.

Козари: Андреюк Николай, Екатерина; Данилюк Сергей, Анна; Мельничук Филипп, Татьяна; Карпинская Юзефа.

Козари — жители, державшие в домашнем хозяйстве коз, поэтому в селе есть фамилии Коза(ручик), Коза(вчук). Хотя сегодня некоторые жителя говорят, что козарями назывались, по-местному, камни, которых было и есть сегодня множество в этой местности. Мы их в наше время называли «кремени». Их там было столько много, как будто бы их кто-то накрошил на камнедробилке. Очевидно, это работа одного из ледников.

Ланы: Борисюк Корнил, Софья; Борисюк Степан и Вера; Вьюн Николай, Софья; Данилюк Иван Еф.; Кравчук Григорий, Нина; Кравчук Семен, Татьяна; Кравчук Силуан, Евдокия; Лизенберг — «капитан», Маевский — «майор»; Килбаса; Квятковская; Козаручик Яков; Мисиюк Иван; Панасюк Григорий и Анастасия; Паско Иван и Юлия.

Ланы — мера земельного надела от 6 га до 48–60 га в в ВКЛ и старой Польше.

Лазыскы: Данилюк Андрей, Нина; Данилюк Дементий, Вера; Шиш Иван, Юля; Харитонюк Данил, Анна; Федорук Фёдор, Фёкла; Обламский Павел, Мария.

Лазыскы — труднопроходимая весной тропа в пойме рек, через кустарники, заросли, хмызняки, ведущая к реке.

Лугы: Сацюк Антон; Сацюк Николай; Сацюк Фёдор; Мельничук Владимир; Мельничук Степан; Мартынюк Игнат; Лукашук Петр; Хомук Василий; Хомук Андрей, Марина.

Лугы — тип сомкнутой травянистой растительности, состоящей из злаков и разнотравья.

Лыпково или Лыпки(ы): Лещинский; Ожиловский Войцех, Мария; Панасюк-Ляшук Андрей, Ксения; Панасюк Анастасия, Иван; Паднюк Степан, Вера; Паднюк Михаил, Целина; Паднюк Наталья, Стахий; Шиш Тимон, Мария; Терещук Онисья, Иван; Матвеюк Павел, Нина; Сивак; Салямон; Здунэк.

Лыпково — дорога, обсаженная липами, шла от усадьбы Пузынов до Лыщицкой дороги. Еще сохранилось несколько лип у оставшегося двухэтажного помещичьего дома (июль 2008).

Лыщин(ь)ска(я): Мисиюк Иван; Мулявко Григорий, Степан; Мулявко Фёдор; Мисиюк Потап, Анна; Кашеварова Люба; Бородей Александр, Мария; Полх Василий, Надежда; Мулявко Иван, Мария; Кравчук Феодосий, Мария; Кравчук Василий; Шартух Галина; Шуляк Константин, Ольга; Шиш Никита, Марина; Иванюк Иван, Анна; Данилюк Иван; Панасюк Игнатий, Александра; Шиш Иван, Мария; Крысюк Анна, Василий; Никитюк Фекла.

Лыщин(ь)ская дорога, соединяющая д. Остромечево с д. Лыщицы.

Мохово: Панасюк Мария, Иван.

Мох(ово) — место, где рос настоящий мох: низкое болотистое место, в котором жители окрестных деревень копали в течение последних 150–200 лет торф — основной вид местного топлива.

Плянта (деревня и хутора): Лятушэк Юзеф; Лямешэк Петр; Ожэл Янэк; Морозюк Василь; Кузавко Никита, Анна; Павлючик Никита, Татьяна; Иванюк Степан; Иванюк Трофим; Левчук Андрей; Левчук Константин, Мария; Терещук Кузьма; Данилюк Иван, Оля; Левчук Иван, Лизавета; Русяк Ян; Лучина Анна; Пакула Ян; Бонкало Стефан; Бонкало Щепан; Князяк; Коздрунь Станислав; Вельчинский Вацлав; Кулеша Станислав; Ожел Юзеф; Пакула Юзеф; Павленко; Михалюк Павел; Оловяк Ян; Бонкало Болеслав; Князек Францишек; Пинкош А.; Шыдерский Мацей; Вечерек Ян; Карпинская Юзефа. Название, возможно, произошло от литовского корня «plendeti» — в переводе «сохнуть, тлеть»; сухие, песчаные земли (места).

Сыдёк: Мулявко Марк; Козаручики: Андрей, Надя, Николай, Нюра; Вьюн Иван; Шиш Семён, Нина; Данилюк Иван, Софья.

Сыдёк — от слова «сыдиты»; оседлое место.

Сэнюхово находилось между урочищем Ланы и д. Морозовичи. Возможно,происходит от фамилии владельца земель в начале ХХ века — Сенюхов.

Толоччиха: Практика Пётр, Марина; Быковский Сергей, Татьяна; Данилюк Пётр, Ефимия; Козавчук Иван, Ольга; Обламская Ольга, Семён; Мартынюк Степан, Раиса; Обламский Иван, Нина; Хомук Никита, Нина; Хомук Самуил, Евдокия; Мизерия Семён, Александра; Мизерия Иван, Александра; Данилюк Михаил; Данилюк Дмитрий, Анна; Левчук Андрей; Данилюк Фёдор, Пелагея; Лукьянюк Дорофей; Данилюк Фёдор, Анна; Кравчук Федор, Анна.

Толоччиха — поселок, застроенный по обе стороны дороги «толокой», т.е. строили каждый дом, клуню, сарай «всем миром».

После сселения с хуторов в 60-е годы ХХ века обратно в деревню органами советской власти ещё остались около 14 домов до сегодняшнего дня, т.е. на 01.10.2018 года, в Сыдьковы, Лыпках, на Толоччысы и на Плянты.

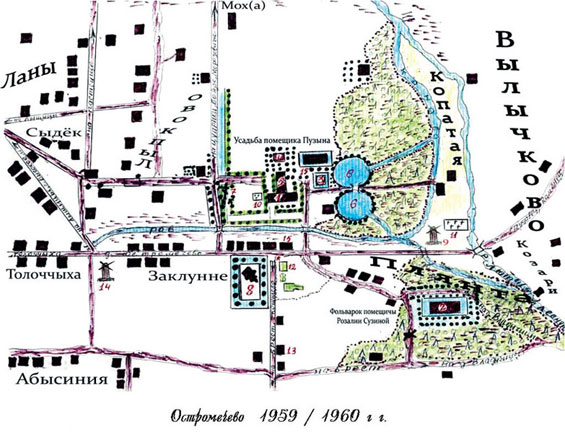

Схема составлена по памяти Панасюком И.А., дом которого находится на хуторе Лыпки, в 600 метрах от усадебного двухэтажного кирпичного дома бывших князей Пузынов.

1. Здание бывших помещиков Александра Октавиана Ричарда Пузыны (1844–1914) и Влодзимежа Юзефа Пузыны (1874–1930). Построено между 1880–1890 годами Александром Пузыной.

2. Помещичья усадьба до 1840 года Юлиана Сузины и его жены Урсулы. С 1840 по 1880 гг. — помещика Игнатия Юзефа Пузыны (1800–1874) и его жены Розалии Сузиной (1822–1880). Дом был построен около 1785–1790 гг. Назывался фольварк Плянта-Юзефины.

3. Полутораэтажный амбар (до 1970 года).

4. Здание из красного кирпича, где, очевидно, при помещиках жила прислуга. С 1921 по 1946 гг. жил поляк Веремчук Михаил со своей семьёй.

5. Кирпичные погреба длиной около 30–40 метров. Колхоз использовал для хранения бочек с топливом. В начале ХХ века над длинным кирпичным погребом было деревянное здание, которое сгорело в 1906 году (было краткое сообщение в газете «Наша ніва»). В 50–70-е годы над этим же погребом колхозом был построен дощатый амбар для зерна, прослуживший до 80-х годов ХХ века.

6. Дом поляка Богуцкого, в котором с 1946 до 1970 гг. жила семья переселенца из-под Высокого Пагура Степана. Рядом два пруда (сажовкы) диаметром каждый около 50 метров. Пруды были обсажены ивами и вербами, здесь же росли несколько высоких пихт. Уровень воды поддерживался водой из р. Люта со стороны д. Цуприки, затем по узенькому рву со второго пруда вода опять текла в нее, в сторону д. Владычицы, а оттуда в р. Лесная. Зимой это было любимое место для забав остромечевской детворы. Здесь водилась рыба.

7. Сквер вокруг дома Пузынов состоял более чем из 10 видов кустарников. Здесь же рос и плодоносил фруктовый сад, росли липы, клёны, орешник, сирень, черемуха и 10 или 11 пихт. Было несколько кустарников, привезённых из-за границы, с южных стран. Всё это было уничтожено в конце 70-х годов ХХ века.

8. Православная Свято-Михайловская церковь. Построена в 1840 году (более подробно в части «Церкви Остромечево...»). Территория церкви по периметру была обсажена липами, которые росли до 2006 года. Вокруг обнесена оградой — «муром» из местного бутового камня. В 2007–2008 годах сама церковь и прилегающая территория с цвинтарём и памятником приведена в образцовый порядок. До 1959 года вправо от входной брамы стоял маленький каменный домик-сторожка, после войны в нём жила семья Вьюна Николая и Анны, позднее был снесён.

9. Ветряная мельница второй половины XIX века, исчезнувшая в 1915–1916 годах.

10. Католическое кладбище, превращённое в 1970-е годы в мехдвор колхоза.

11. Православное кладбище.

12. Здание народного училища (1905–1975). Рядом первый памятник погибшим воинам Красной армии, освобождавшим Рудавец, Кошилово, Владычицы, Яново, Цюприки и Остромечево с 25.08 по 29.08.1944 г.

13. Дома Кулеши Станислава, Кузавко Леонида Никитича и Мазурчика Филиппа.

14. Ветряная мельница (вторая), перевезённая из д. Ужики Каменецкого района в 1923–1924-х годах как посаг жене Федорука Александра, разобрана была в 1970 году. Стояла в конце деревни, в 50 м от сегодняшнего монумента воинам, погибшим при освобождении села Остромечево и соседних деревень. Сегодня от неё остался только флюгер с выбитыми цифрами даты его постройки — 1872 год — и несколько мукомольных камней.

15. Молокоприёмный пункт — «млычарня», построен в 20–40-е годы ХХ века. До 1970-х годов использовался как молокоприёмный пункт молока, сметаны и масла от населения.

Зелёным цветом показана территория Ольшины — 18–20 га, на которой росла чёрная ольха 80–90-летнего возраста, посадки 1895–1898 годов и разные кустарники. В конце XIX века, в 1880–90-х годах, здесь был построен двухэтажный кирпичный дом, подземные погреба, хозяйственные постройки (кстати, ещё и сегодня дом и бутовый сарай эксплуатируются). В течение нескольких лет (1920–1939) помещичье имение было окультурено.